No saber qué se es —cuál es la naturaleza que te constituye— es problemático, al menos para los seres que han traspasado el punto crítico a partir del cual es posible albergar intuiciones, pensamientos y emociones sobre la cuestión. ¿Qué seres vivos pueden haber atravesado ese umbral? En el caso humano, distintas ramas de la cultura y de la vida cotidiana, en distintos contextos culturales, cuando se las conjuga y se les extrae lo mejor, han podido proporcionar a la persona curiosa y observadora —como podamos ser ustedes o yo, con un adecuado acceso a educación, conocimiento, pero también a experiencias de la propia vida—, una buena y, en muchos aspectos, prodigiosa comprensión de su propia naturaleza; pero, lograda en un penoso devenir, en un proceso vital e histórico plagado de sinsabores. Ese mismo devenir histórico en el futuro podría salvar actuales deficiencias, o continuar sin satisfacer necesidades imperiosas. Como es apreciable, pese a que haya convicciones, posturas y tendencias con buenos valores y loables propósitos y actividades, las injusticias, la codicia, el abuso de poder, las políticas antidemocráticas e insolidarias, el militarismo y la guerra están a la orden del día.

|

| Soldados (Dibujo sobre papel) |

¿En la vida natural y cultural de un elefante salvaje, por ejemplo, se da una tal adaptación al medio natural que suponga una mejor sintonía y un más adecuado conocimiento y experiencia de lo existente que en el caso de un ser humano, afectado por un uso, cuando menos, sesgado de las capacidades cerebrales (mentalidad hipercerebral), y por una dependencia de una cultura hipertrofiada (hipercultura)? ¿Qué habría perdido el ser humano y que habría logrado como consecuencia de su desnaturalización? ¿Habría unas distorsiones mentales y culturales generalizadas y consolidadas? ¿Tales distorsiones se estarían dando desde el paleolítico, afectando, por lo tanto, a todo ser humano actual, pertenezca a la cultura o civilización que sea? ¿O solo afectarían a los seres humanos más civilizados, aquellos, tal vez, que con más empeño han acogido las formas de vida complejas y multitudinarias que surgieron a partir del neolítico? El ser humano se habría alejado del equilibrio natural compartido con las demás especies animales y vegetales, con variable intensidad, desde comunidades casi mimetizadas con la naturaleza hasta comunidades que causan una destructividad considerable. Dicho equilibrio natural, no obstante, incluiría unas deficiencias de partida, como puede ser lo penoso que resulta para muchos seres la heterotropía. Por lo que capacidades como la creatividad transformadora y la búsqueda de respuestas serían muy legítimas, pero habría una falta general de armonización y equilibrio entre lo que se es, lo que se sabe, lo que se siente, lo que se quiere y lo que se puede.

La humanidad estaría improvisando unas formas de vida en oposición a sí misma y a sus propias capacidades; contra el discurrir vital de los otros seres vivos y contra sus propios intereses existenciales, en contradicción también con su propia naturaleza, que aúna su estatus de animal, sus propensiones artificiales, su deseo de saber, su necesidad de expresarse y la de hallar sentido. Ocurre que no obtiene para sí, ni aporta al conjunto de seres vivos del planeta, los beneficios que pudieran contribuir a un sentido del vivir de cada ser viviente, estando una humanidad que encontrara estabilidad, muy posiblemente capacitada para ello. Estaríamos viviendo, en lo psicológico y lo cultural, las consecuencias de una gran explosión psico-cultural. Una gran explosión en el sentido de desarrollo vertiginoso y con un componente destructor debido a la falta de control sobre la dinámica que conllevaría. Lo cual, estaría desvirtuando nuestra compleja y potencialmente beneficiosa naturaleza. Esta gran explosión estaría emparentada con el Big Bang de la física, con la Explosión Cámbrica de la biología, o con la Explosión Demográfica de la socioeconomía. ¿Qué elementos o factores en estado de explosión compartimos, las personas individualmente y como componentes de diferentes culturas?

En toda época y lugar habría habido, y habría hoy día, no obstante, ideas, visiones, tendencias o actividades minoritarias o preponderantes, contrarias a la dinámica enormemente destructiva y entrópica en la que nos hemos hallado y nos hallamos inmersas, en mayor o menor medida, las personas. Serían posibles en el tumulto explosivo muchas confluencias colectivas y realizaciones personales. Pero, por efecto de la anómala situación, faltaría una generalización de estos posibles logros que se obtienen, muy a menudo, contra corriente. Probablemente, sea necesario comprender, desde la inteligencia y la sensibilidad —inteligencia y sensibilidad que, como ocurre con tantas otras cosas, a diferencia de lo que se piensa, no dependen tanto de la cantidad como de la adecuación a lo que se trate—, algo fundamental. El ser humano como grupo no viviría en su ser, sino en una mistificación. Habríamos abandonado la vida natural no para abrazar una forma de vida ampliamente consciente, transformadora, potencialmente empática y solidaria, sino que nos hallaríamos en una vorágine que no satisface nuestras capacidades y posibilidades humanas.

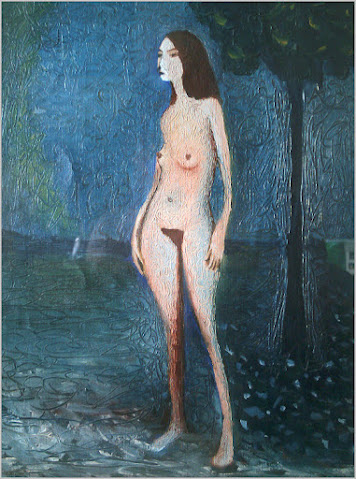

|

| Aluvión (Óleo) |

¿Sería necesario, según la hipótesis que manejo, que se propiciara un cambio de estado, desde la violencia explosiva al reposo, desde una dinámica descompensada a una dinámica de estabilidad? Si fuera necesario realizar modificaciones en aras de una estabilización —una vez que se conozcan adecuadamente los factores que estarían interviniendo en esto que estoy denominando explosión psico-cultural—, la solución a la dinámica explosiva no pasaría, por supuesto, por una degradación de la actividad mental y de las formas culturales, como muy erróneamente se podría inferir de una interpretación chapucera. No, habría que tratar la cuestión con una sensibilidad y sabiduría suficientes que condujera a la superación de actuales graves carencias en este sentido.

¿Se podrá salir de forma perceptible o imperceptible de una situación que no sería todo lo que se pueda vivir? Porque, sin duda, lo podemos hacer mejor. Pero, téngase en cuenta, se esté de acuerdo o no con lo expresado aquí, que, por desgracia, también se puede hacer peor, mucho peor. Espero que esto último no sea un vaticinio.

JLHC – 23 de Enero 2026

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)